مضى بلا جنازة مهيبة أو سرادق عزاء

أوراق.. مريد البرغوثي.. حتى في نهاية الرحلة يكتب قصيدة هادئة

بلا جنازة مهيبة، ولا سرادق عزاء على مدّ البصر، مضى المبدع مريد البرغوثي، كاتباً في نهاية الرحلة قصيدة هادئة، ومشهد وداع خالياً من البهرجة والرسميات، ليستريح ابن قرية دير غسانة، الذي رحل الأحد الماضي، في أقرب نقطة إلى وطنه فلسطين.. وسط أفراد من العائلة في العاصمة الأردنية عمّان.

ابنٌ شاعر، و12 ديواناً، ونثر أحلى من الشعر، وربما مسودات قصائد وذكريات مازالت محفوظة في خزانته أو على مكتبه.. هي تركة مريد البرغوثي، الذي شكل نبأ رحيله، مساء الأحد، صدمة لكثيرين من مريديه الذي يعرفون قيمة صاحب «فلسطيني في الشمس»، و«طال الشتات»، و«زهر الرمان».

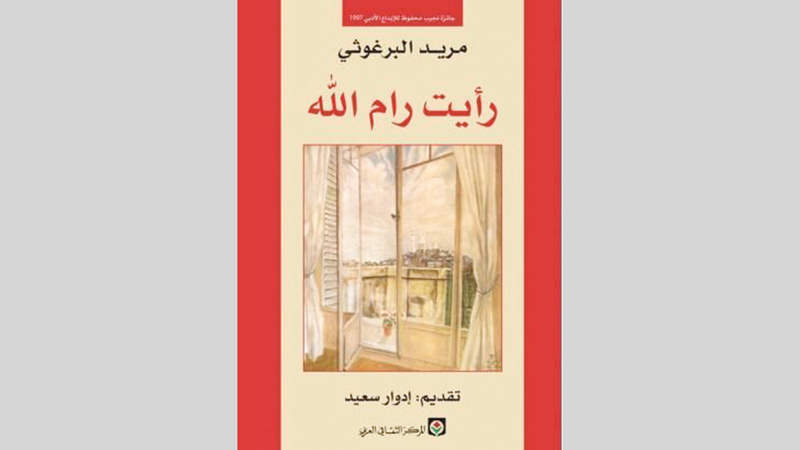

قد يتعصب قارئ ما لكتاب مريد البرغوثي: «رأيت رام الله»، ويجده - وهو محق - من أروع ما كتب في الأدب الفلسطيني.. حالة جمالية إنسانية شديدة العذوبة، لم تصنعها هالة القضية ولا حتى مآسي التغريبة الفلسطينية، إذ نسجها الراحل عن رحلة العمر إلى البيت مجدداً بعد غياب 30 عاماً، ليجسّد ملامح من سيرته، ويسافر عبر محطاتها الثرية، بهمس أبعد ما يكون عن الخطب الرنانة.

تغرّب مريد عن فلسطين، ذهب إلى مصر للدراسة، حالماً بشهادة يعلقها على جدران منزله في قريته دير غسانة، لكنه حين حصل على إجازة الليسانس في الصيف السابع والستين في القرن الماضي، لم يستطع الوصول إلى ذلك البيت لأكثر من ثلاثة عقود.

تختصر صفحات «رأيت رام الله»، التي حازت جائزة نجيب محفوظ، مريد البرغوثي الإنسان، تبوح بجروحه، وقناعاته، تتحدث بسخرية عن أول قصيدة منشورة لذلك الطالب في كلية الآداب، من كان يكتفي بأن يقرأ شعره على من ستصير أعز الناس، الدكتورة رضوى عاشور، وذلك على سلم مكتبة جامعة القاهرة، ورغم أن الحبيبة كانت تبشّره بأنه سيكون شاعراً ذات يوم، فإنه لم يكن واثقاً بذلك، إذ يحكي بعفوية عن تردده، وأيام الرعب التي قضاها بعد أن دفع بأول قصيدة للنشر، وكيف فكر في أن يستعيدها، جازماً بعد ذلك الزمن بأنها كانت رديئة.. والمفارقة أن تلك القصيدة رأت النور في يوم أسود: 5 يونيو حزيران عام 1967. ويمزح مريد البرغوثي: «أول قصيدة لي تظهر في هذا الصباح الغريب! ترى هل انهزم العرب وضاعت فلسطين لأنني كتبت الشعر؟».

«يصاب المرء بالغربة كما يصاب بالربو.. ولا علاج للاثنين. والشاعر أسوأ حالاً. لأن الشعر بحد ذاته غربة».. هكذا اعترف الراحل في رائعته: «رأيت رام الله»، قصيدته النثرية الممتدة على صفحات تتجاوز الـ200، وهي كتابة عن الروح وليست مجرد فصول من السيرة، إذ تجسّد بلا تصنّع ما يدور في قلب صاحبها، من الجسر على المعبر إلى الأرض المحتلة إلى البيت الأول إلى الزيتون وشجره، إلى شخصيات المكان الذي تغيّر، وكل من تشرّدوا أو ضمتهم المنافي أو سجلات الشهداء.

كانت ميزة كلمة مريد البرغوثي أنها لا تخفي شيئاً، تعبّر عن كل ما أحسّه مبدعها، عن نفسه وبلده والسيدة الجميلة رضوى، وهموم الوطن العربي الكبير، وليس مجرد فلسطين، إذ لم يلجأ إلى المداراة وحسابات من سأخسر إذا بحت بما أشعر.. ولذا قوبل خبر رحيل مريد، الذي كان بلا مقدمات، بما يشبه الصدمة التي سيطرت على كل محبي الإنسان والشاعر وصاحب الموقف، ومن رأى رام الله بعد طول غياب.

في مقابل ذلك الحزن المنضبط على الأرض، وفي العالم الواقعي بسبب ظروف الجائحة الحالية، كانت هناك حالة أخرى من الحزن الحقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اكتست التغريدات والكلمات غلالة صافية من الحزن، وظلت الشهادات تتوالى في حق الراحل، مستعينة بكلماته وكذلك صوره، وقصائده.. بل وحمّله البعض رسالة إلى نصفه الآخر: سلّم على رضوى. فهل جدّد فقد مريد البرغوثي خسارة رضوى عاشور؟ هل كان «ريحة الحبايب» الباقية، ما كان يمثّل سلوى للبعض، وحين ذهب بعد التعب، صار ما صار، وبدا قرّاء بلا حصر حزانى على مريد.. ورضوى من جديد؟

في ختام «رأيت رام الله» كتب الراحل: «عبرت الجسر المحرّم علينا، وفجأة، انحنيت ألملم شتاتي، كما ألمُّ جهتَي معطفي إلى بعضهما في يوم من الصقيع والتلهف. أو كما يلملم تلميذ أوراقه التي بعثرها هواء الحقل وهو عائد من بعيد. على المخدة لملمت النهارات والليالي ذات الضحك، ذات الغضب، ذات الدموع، ذات العبث، وذات الشواهد الرخامية التي لا يكفي عمر واحد لزيارتها جميعاً، من أجل تقديم الصمت والاحترام».

«يصاب المرء بالغربة كما يصاب بالربو.. ولا علاج للاثنين. والشاعر أسوأ حالاً. لأن الشعر بحد ذاته غربة».

حالة جمالية إنسانية شديدة العذوبة، يرسمها الراحل

في «رأيت رام الله» بشكل خاص.

يحكي بعفوية عن تردده، وأيام الرعب التي قضاها بعد أن دفع بأول قصيدة للنشر، وكيف فكر في أن يستعيدها.

في مقابل الحزن المنضبط على الأرض، وفي العالم الواقعي بسبب ظروف الجائحة، كانت هناك حالة أخرى من الحزن الحقيقي على مواقع التواصل التي اتشحت بالحزن.

![]() تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news