قرن علـى مـــــيلاد «عميد الروايــة العربية»

نجيـــب محــفوظ.. مئوية الغائب الحاضر

الزمان: 11 ديسمبر ،1911 والمكان: حي سيدنا الحسين في منطقة الجمالية في القاهرة، الحي العامر بالأصالة والذكر والدراويش والفتوات.. والحدث: ميلاد نجيب أثار الناس في حياته وبعد مماته.. والأم فاطمة، سيدة بسيطة لا تقرأ ولا تكتب، لكنها ذات هوى خاص بالحكايا الشعبية والمتاحف. أما عن الأب عبدالعزيز إبراهيم الباشا، فموظف لا يقتني مكتبة، وليست لديه ميول تبشر بأن وليده سيكون أديباً عالمياً.

في مئوية نجيب محفوظ، يكون الحديث عن الميلاد لا الموت، عن الحضور لا الغياب، لأنه، مثل كل كبير، عصي على النسيان، حي في الوجدان، فـ«ليست الحياة قلبا يخفق أو دما يجري، ولكنها معنى يتردد في وعي الناس»، كما ذكر في إحدى قصصه.

ورث نجيب محفوظ عن الأم عشق التاريخ والتسامح الجميل والنظرة الإنسانية، بعدما صحبته إلى ضريح «سيد الشهداء»، وإلى المواقع الأثرية ومشاهدة المومياوات، وكذلك إلى دير ماري جرجس، وحينما سألها عما يجعلها تحب الحسين وماري جرجس في آن واحد، قالت له «كلهم بركة»، كما ذكر محفوظ في حواراته مع الناقد الراحل رجاء النقاش.

لم تكن الأم على شاكلة «أمينة» اشهر أمهات روايات نجيب محفوظ في «الثلاثية»، زوجة السيد أحمد عبدالجواد، فأم محفوظ كانت على خلاف أمينة، وليس كما خمن البعض من أن الكاتب ربما استلهم ذلك النمط من أمه، بينما الحقيقة، كما ذكر، أنه استوحى شخصية أمينة من إحدى الجارات، والتي كان يذهب إليها برفقة أمه، وكانت تستحلفها بألا تنقطع عن زيارتها، بعد أن حرمها زوجها من رؤية الشارع.

أما عن الأب فكان موظفا حكوميا، انتظر اليوم الذي يستحق فيه معاشا كاملا، واستقال بعدها من الوظيفة، وعمل مع أحد التجار. يعترف محفوظ بأن البيئة التي نشأ فيها لم تكن تحمل أي نبوءة بولادة أديب أو حتى مثقف عادي، فالمنزل لا يحوي مكتبة، ولم تكن لدى الأب ميول للقراءة ولا حتى لاقتناء الكتب، والكتاب الوحيد الذي وجده محفوظ لدى الأب كان هدية من أحد الأصدقاء، وهو محمد المويلحي صاحب «حديث عيسى بن هشام». وورّث الأب ابنه سمات خاصة، من بينها الوطنية، وحب حزب الوفد، وزعيمه سعد زغلول.

|

احتفاءات كل على طريقته، احتفى المصريون والعرب، نقادا ومبدعين وقراء، بأديب نوبل، إذ انكب نقاد خاصموا أدبه عليه قراءة وتحليلا وثناء ببركة الجائزة العالمية، واكتسب الأديب «الصابر» قراء جددا، وتسابق المترجمون على رواياته، ناقلين إياها إلى لغات وشعوب أخرى. في المقابل، بينما هاجم الأديب يوسف إدريس «نوبل»، معتبرا نفسه أولى بها من محفوظ، عازيا الفوز إلى أسباب أخرى غير الإبداع. وعلى الطرف الآخر احتفى متشددون إسلاميون بالحدث بمهاجمة محفوظ، وإصدار فتاوى تكفيرية، تبيح دم الرجل، وتعتبره توأماً لسلمان رشدي صاحب «آيات شيطانية». وفي عصر يوم الجمعة 14 أكتوبر عام ،1994 نزل الشيخ الثمانيني من منزله ليقابل أصدقاءه في إحدى الجلسات الأسبوعية، وبينما كان ينتظر من سيقلّه، اقترب منه شاب، حسبه الأديب أحد قرائه فمد له يده ليسلم عليه، لكن الشاب استل «مطواة» وغرسه في رقبة نجيب محفوظ، وفر هارباً، نقل الروائي الكبير إلى المستشفى، وتعافى العنق، ولكن فقدت اليد القدرة على الكتابة، وظل الشيخ يحاول حتى استطاع من جديد أن يمسك بالقلم بصعوبة، وكتب في تلك المرحلة الأخيرة من حياته «أصداء السيرة الذاتية»، و«أحلام فترة النقاهة» إلى أن رحل في 30 أغسطس عام .2006 استمرت الدراما ومفارقاتها سارية بعد ممات محفوظ، فالرجل الذي ظل طوال عمره يكتب أدبا غير رسمي، ويحتفي بالمهمشين، أعدت له جنازة رسمية مهيبة، تقدمها رئيس سابق ووزراء، وحرم من المشاركة فيها «الحرافيش» ومريدو المبدع وقراؤه الحقيقيون. ولم يخل الاحتفاء بمئوية الأديب الراحل أخيرا مما يعكر الصفو، إذ تعالى صوت جديد قديم، هاجم أدب محفوظ، وحاول سرقة الفرحة بمئوية الغائب الحاضر، لكن للمصريين كلمتهم وردهم الجاد والساخر على ذلك الصوت «النشاز»، الذي تجرأ على قامة بقدر الأديب النجيب المحفوظ.

|

الحارة والجمالية

كان للجمالية، منطقة الميلاد والسنوات الأولى، موضع خاص في نفس نجيب محفوظ وفي رواياته أيضا، إذ عشق الحارة التي نشأ فيها، وبقيت في القلب حتى بعد أن انتقلت العائلة إلى مكان آخر، حي العباسية، إذ ظل يتردد على مكانه الأثير، وبقي يتأمل أحوال ناس تلك المنطقة، من خلال جلساته الطويلة على مقاهيها، وعمل فترة في مكتبة الغوري، وتردد عليه كثيرون من أهل مكانه القديم المحبب إلى نفسه: «عندما أمرّ في الجمالية تنثال علي الخيالات. أغلب رواياتي كانت تدور في عقلي كخواطر حية أثناء جلوسي في هذه المنطقة، أثناء تدخيني النرجيلة، يخيل إلي أنه لابد من الارتباط بمكان معين، أو شيء معين يكون نقطة انطلاق للمشاعر والأحاسيس.. لابد للأديب من شيء ما يشع ويلمع»، كما صرح محفوظ في كتاب «نجيب محفوظ يتذكر» من إعداد جمال الغيطاني.

يروي محفوظ أن تركيبة الحارة التي نشأ فيها كانت ثرية، ضمت أطيافا مختلفة، من التاجر الميسور إلى الموظف المستور، إلى السيدة بائعة الخضار، وغيرهم من النماذج التي ظلت حاضرة في ذهنه، وظهرت في رواياته، مشيرا إلى أن سبب ترك الأسرة للمنطقة كان بسبب اختلال تلك التركيبة، ونزوح كثير من العائلات التي عاشوا معها طويلا، ولذا آثر الأب البحث عن مكان آخر.

عاصر محفوظ خلال طفولته ثورة ،1919 والاضطرابات التي سبقتها، وحفرت تلك المشاهد في وعيه مبكرا، إذ يتذكر تظاهرات الطلبة، واضرابات العمال، وانتفاضات أبناء الحارات المصرية، واحتلال الفتوات لقسم الجمالية، وصعودهم فوق سقفه معلنين سيطرتهم عليه، ويروي حكايات عن اشتراكه في التظاهرات رغم سنه الصغيرة مع طلبة مدرسته الأولى.

بعد الانتقال إلى العباسية، وقع الصبي محفوظ في الحب الأول، انطلق السهم إلى قلبه من إحدى سليلات العائلات الراقية، فتاة عشرينية شبهها بالـ«الجيوكاندا»، اكتفى الصبي بالمراقبة، والعشق الصامت عن بعد، وتزوجت الحبيبة، وهو لم يزل بعد صبيا، وألهمت تلك الحكاية محفوظاً في «الثلاثية»، فكرر تجربة مماثلة مع شخصية كمال أحمد عبدالجواد الذي اكتوى بحب مشابه.

في الفترة ذاتها تعلق الصبي بأمور أخرى بعيدة عن سكة توصل في النهاية إلى لقب كاتب أو روائي، إذ أحب كرة القدم، وكان لاعبا جيدا، ومراوغا خطيرا، حسب شهادات أصدقائه. عرف محفوظ طريقه إلى الكتاب، حينما وجد أحد أصدقائه في المدرسة يقرأ رواية فاستعارها منه، وبدأت الرحلة مع القراءة، وصار كاتبا من نمط خاص، إذ كان يعيد تلخيص ما يقرأ، ويضع على الكشكول الذي لخص فيه الرواية اسمه هو بدلا من المؤلف الأصلي، ويخترع أي ناشر ويخطه كذلك تحت اسمه. قرأ محفوظ لكبار ادباء العالم، من الشرق والغرب، طالع روايات في لغتها الأصلية، خصوصاً الإنجليزية والفرنسية، وكانت له حكايات خاصة مع الكتب العلمية والفلسفة خصوصاً، وليس مع الروايات فحسب.

وجهة فلسفية

بعد الدراسة الثانوية حدد محفوظ الفلسفة وجهة له على الرغم من معارضة مدرسيه وقبلهم أبيه، ممن كانوا يعدونه مهندسا أو طبيبا، حيث كان متفوقا في الرياضيات والعلوم، وضعيفاً في المواد الأدبية: «كان اتجاهي معروفا إما إلى الهندسة أو الطب، لهذا عندما فكرت في الفلسفة انزعج والدي انزعاجا شديدا، كذلك انزعج المدرسون، لأنني كنت ضعيفا في المواد الأدبية، أحد أساتذتي واسمه بشارة باغوص.. سألني مستنكراً: لماذا تؤذي نفسك.. ماذا تفعله بنفسك؟». وأصر محفوظ على موقفه، ودخل كلية الآداب قسم الفلسفة، حال كثيرين من أبطال رواياته، فكمال عبدالجواد في الثلاثية، أصر على مدرسة المعلمين العليا، رغم معارضة الأب (سي السيد)، وكذلك كانت الحال لدى بعض شخصيات «قشتمر».

دخل محفوظ إلى مجال الكتابة عبر المقال والقصة القصيرة، إذ أرسل الكثير من هذين الفنين إلى جرائد ومجلات مجهولة في البداية، وبعد حين ظهرت له بعض المقالات في مجلة المجلة الجديدة لسلامة موسى الذي نشر لمحفوظ أول كتبه، وكان عبارة عن كتاب مترجم عن الإنجليزية عن مصر القديمة، ولم يكن موسى يعرف محفوظ، واعتقد أنه شخص كبير، وفوجئ حينما رآه بأنه مازال طالبا في المرحلة الأولى من الجامعة. كانت كتابات الشاب نجيب في تلك المرحلة بالمجان، فالأدب والثقافة كانا «لا يؤكلان عيشاً»، وأول مبلغ تقاضاه كان جنيها عن إحدى قصصه المنشورة في مجلة الثقافة. استعاد الأدب محفوظ من الفلسفة ومباحثها المجردة، انصرف الشاب كليا للكتابة والقراءة، ولم يكمل رسالة الماجستير التي كان يعدها، وحرم في تلك المرحلة من حياته من بعثة علمية في الخارج، إذ اعتقد المسؤولون أنه قبطي نظراً لاسمه الذي يحتمل ذلك، وكان الأول والثالث في قائمة البعثة ذاتها قبطيين، فتم إبعاد محفوظ.

بين التاريخية والواقعية

شغف محفوظ، إلى جانب الفلسفة بالتاريخ، فكان يتابع محاضرات قسم الآثار في الكلية، ووجد في الحضارة الفرعونية مجدا يعوض كآبة الحاضر، وحافزا يبعث في النفوس الثورة على المحتل، وجهز نحو 40 موضوعا ليكتب عنها، لكن الأمر انتهى عند حد رواياته الثلاث الأولى «عبث الأقدار، رادوبيس، كفاح طيبة» التي رأت النور أواخر الثلاثينات وأوائل الأربعينات.

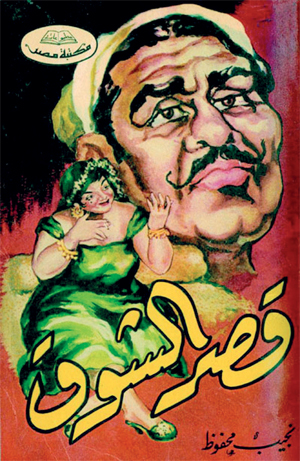

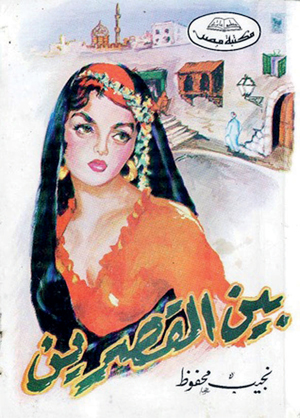

يتذكر محفوظ بأسى أن النشر لم يكن بالسهولة التي قد يعتقدها البعض، إذ إن ثلاثيته الشهيرة التي ظل يشتغل عليها أربع سنوات، رفض الناشر طباعتها أولا، وقال حينما رأى حجمها الكبير، وكانت في الأصل رواية واحدة «إيه الداهية دي»، ما اضطر محفوظ إلى تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء «السكرية، قصر الشوق، بين القصرين».

لم تكن الطريق أمام محفوظ معبدة، بل احتاجت إلى اجتهاد وعمل متواصلين، إذ كانت حياة الكاتب موزعة بين القراءة والكتابة والتأمل، وضع لنفسه طقوسا ثابتة، قراءات يومية بالساعات، حتى أصابه مرض السكري، فنصحه الأطباء بالتخفيف من تلك العادة. اضرب الأديب الشاب عن الزواج في البداية، معتقدا ان الارتباط قيد سيعوّق مسيرته، هرب من عرائس جهزتهن الأم، ولكنه في النهاية اقترن برفيقة دربه (عطية الله) التي ساعدته على إتمام مشروعاته الروائية، ورزق منها ببنتين (أم كلثوم، وفاطمة) لم ترثا مهنة الأدب عن والديهما، اختارتا دراسة مختلفة، وميولاً أخرى.

بحث محفوظ عن مصادر إلهام، ومساحات جديدة شكلا ومضمونا، وبالفعل عثر على ما أراد، إذ انتقل من الرواية التاريخية إلى الواقعية إلى التجريبية، وغيرها من الأشكال القصصية التي أوصلته إلى منصة نوبل للآداب في عام ،1988 وحينها أصر محفوظ على أن يقرأ خطابه باللغة العربية أولاً، لتسمع تلك القاعة للمرة الأولى جرس اللغة الآتية من الجنوب، عبر إبداع روائي كبير، أشار في بيانه الذي ألقاه نيابة عنه الكاتب محمد سلماوي إلى أزمة الفلسطينيين وحقوقهم الضائعة، ووطنهم الحلم.

![]() تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news